中国進出に成功した日本企業

サイゼリア

日本のイタリアンファミリーレストラン「サイゼリヤ」は、中国市場で大規模に展開し、「イタリアン版沙県小吃」として現地で人気を集めています。

多くの中国人にとって「イタリアン=高級」という固定観念があり、米国系ピザチェーンも中国では高級路線で展開していました。そのため「安いイタリアンファーストフード」というサイゼリヤの存在は非常に新鮮で、多くの消費者を惹きつけたのです。

サイゼリヤの強みは

- 徹底したコスト削減(製造直販による低価格化)

- サービスのマニュアル化・機械化(効率的なオペレーション)

- 「安い・速い・うまい」を実現(中華ファーストフード文化に適合)

「高級そうな店構えに驚いたが、庶民的な価格と味で固定観念が覆された」という声もあり、まさに「イタリアンとファーストフードの良いとこ取り」で成功していると評価されています。

サイゼリヤは、日本ではファミリーレストランとして知られていますが、中国では新しい形の「日本発イタリアンファーストフード」として定着し、まさに中国進出に成功した日本企業の好例と言えるでしょう。

参照:サイゼリア

無印良品

無印良品は中国市場で毎年30店舗以上を新規出店し、スピーディーな成長を続けています。

その成功の秘訣は、現場の声を反映した独自マニュアル「MUJIGRAM」や人材育成にあります。外部コンサルタントによる研修も、実際の店舗事例を取り入れることで受講者の理解度を高め、即実践につながる仕組みを整えています。

さらに、中国人スタッフのキャリア観に合わせた制度設計も成功要因のひとつです。専門販売員という職種を設置し、他職種へキャリアアップしやすい仕組みを導入したことで、離職率を抑え、優秀な人材を確保しています。

また、中国では

・「Café&Meal MUJI」

・「MUJI BOOKS」

・「MUJI YOURSELF」

など、日本国内にはない新しい事業展開を積極的に実施。こうした現地ニーズに応じた取り組みが消費者の支持を集め、ブランドの成長を加速させています。

無印良品は理念を共有する中国人スタッフを原動力に、中国進出に成功した日本企業の代表例として今後も拡大が期待されています。

参照:無印良品

「花王」に学ぶ!中国進出で芽が出るまでの時間と戦略

日本の日用品・化粧品大手、花王は、1993年に中国市場に参入して以来、19年間も苦戦を続けながら、ようやく黒字化が見込める状況にこぎつけました

なぜ成功までに時間がかかったの?

花王の中国事業は、進出当初から成果が出るまで長い時間がかかった企業の代表例です。

理由は、高所得層をターゲットにした商品展開に偏っていたことにあります。

当時の中国市場では高級品を購入できる層は限られており、需要が十分に広がらなかったため、長期的に赤字が続きました。

その結果、現地でのブランド浸透も遅れ、競合にシェアを奪われる状況が続いたのです。

事業戦略を見直してヒット商品が誕生

しかし花王は、中国市場で芽を出すために戦略を大きく転換しました。

中間所得層を狙った商品開発にシフトし、現地の生活習慣に合わせた洗濯用洗剤「アタック瞬清」を投入。

中国の「水不足」や「手洗い文化」に対応した“すすぎ1回”という特長が消費者に支持され、上海を中心にシェアを拡大しました。

このマーケティング戦略の変更が奏功し、19年目にして黒字化を実現。花王は、時間をかけて適切な市場適応を行ったことで、中国進出に成功した企業として位置づけられるようになったのです。

参照:花王

成功の共通点・具体例

共通点

中国市場で成功する日本企業には、いくつかの共通点があります。

・中国進出前の入念な準備と市場リサーチ

ターゲット地域や都市の選定、消費者ニーズの把握、競合分析、法規制確認など、多角的な調査を行い、実現可能な事業計画を策定しています。現地の生の声を収集するリサーチやサンプリングも、成功には欠かせません。

・チャイナリスク管理と対応策

米中貿易摩擦など外部環境の変化を想定し、コンティンジェンシープランを整えることで、柔軟に事業を運営できる体制を整えています。

・現地専門家による中国進出サポート

弁護士、会計士、コンサルタントなどの助言を受け、複雑な手続きを円滑に進めています。

さらに、デジタル戦略とローカライゼーションの徹底が欠かせません。WeChat、Douyin、Xiaohongshuなど中国独自のプラットフォームを活用し、文化やトレンドに合わせた情報発信で消費者に訴求しています。

・中国現地での信頼できるパートナーシップ

販売代理店、物流業者、合弁相手など現地パートナーとの強固な関係が、事業展開を円滑にします。これらの共通点を持つ企業は、中国市場で安定的に成果を上げています。

snsの普及

中国市場で成功する日本企業の多くは、SNSを活用した情報発信戦略を徹底しています。

中国ではFacebookやInstagramのような国内SNSとは異なり、消費者は自分に興味がある分野の投稿であれば、知り合いと無関係でも積極的に閲覧します。

特に小红书(RED)や抖音(TikTok中国版)は影響力が高く、多くの中国人が製品情報をチェックする主要なプラットフォームです。

成功企業は、単に「バズる」ことを目的にした動画投稿ではなく、製品の購入理由・製造者情報・安全性など具体的な情報を盛り込み、消費者の信頼と購買意欲を高める工夫をしています。

SNSは拡散の手段ではなく、マネタイズ=売上につなげるためのツールとして戦略的に活用されているのです。

このように、中国市場でSNSを正しく活用した日本企業は、現地消費者にブランドを浸透させ、売上拡大に成功しています。SNS戦略の徹底は、中国進出成功の重要な鍵の一つと言えるでしょう。

snsの重要性

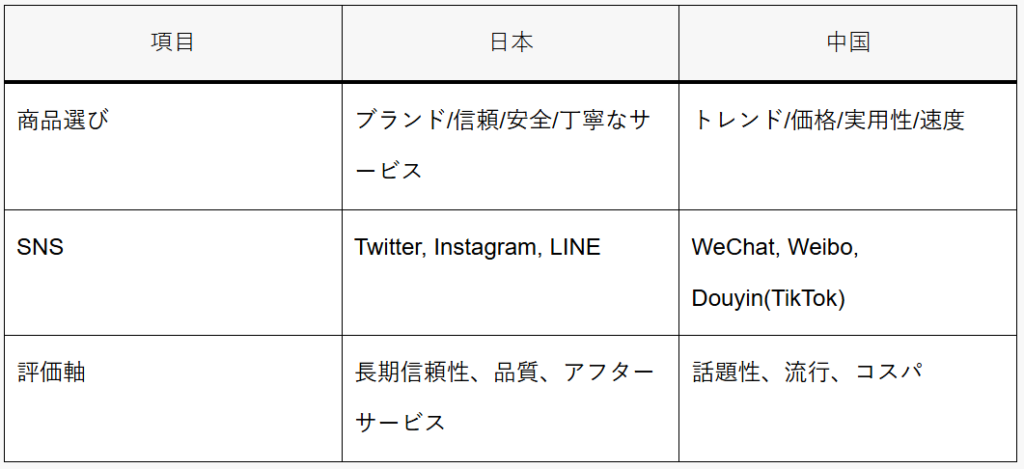

日中マーケティング環境 違い

参照:日中マーケティングの違い

日本と中国では、マーケティング環境や消費者の行動に大きな違いがあります。

日本の消費者は慎重でブランド志向が強く、商品安全や品質、アフターサービスを重視します。口コミや実際の体験が購入決定に大きな影響を与えるため、信頼性や実績を示すマーケティングが効果的です。

一方、中国の消費者は消費トレンドの変化に敏感で柔軟です。新しいSNSやデジタルツールへの適応が早く、実用性やコスパ(価格対価値)を重視する傾向があります。そのため、短期間での情報拡散やデジタル施策を活用したマーケティングが鍵となります。

このように、日中市場では消費者の価値観や情報接触方法が異なるため、マーケティング戦略もそれぞれに最適化する必要があります。

中国進出に失敗した企業例

準備不足が招いた失敗例

中国市場に進出する際、十分な準備をせずに「とりあえず進出してから販売戦略を考えよう」とする企業は少なくありません。しかし、こうした準備不足は中国進出失敗の大きな要因となります。

実際に見られる失敗例には以下のようなものがあります:

- 商品規制に引っかかり販売不可:自社製品が中国では販売してはいけない商品内容だったため、進出後に販売できなかった。

- ECモールで販売開始できない:大手ECモールに出店予定だったが、販売申請が承認されず、販売展開ができなかった。

- 商標トラブルで偽物が流通:商標登録を中国で第三者に先に取られてしまい、自社商品が偽物に置き換えられたため、正規販売ができなくなった。

これらのケースはすべて、事前に必要な調査や手続きを怠ったことが原因です。

中国進出を成功させるためには、販売戦略やプロモーションだけでなく、販売許可申請・商標登録・市場調査といった土台作りを徹底することが不可欠です。

中国側の企業に全て任せた結果、大きな損失に…

ある日本企業A社は、中国の地方都市にある大手国営企業と合弁契約を結びました。

A社は中国市場に不慣れで、大きな資金投資や経営リスクを負う意志はなく、合弁企業として得られる税制優遇や外貨留保権といったメリットを目的に、工業所有権(非特許製造ノウハウ)を現物出資しました。

契約当初は手続きも順調に進んでいるように見えましたが、実際には手続きが宙ぶらりんのまま進まず、相手企業も不誠実な対応を繰り返しました。その結果、A社は期待していた利益を得られないどころか、大きな損失を被る事態に陥りました。

この失敗は、中国進出において「中国側パートナーに全て任せきりにしたこと」や「浅い知識に基づく甘い判断」が原因です。

中国での合弁事業では、契約や出資の段階からリスク管理を徹底し、現地事情や法律を十分に理解して進める必要があります。

文化の違いで多額の保証金を払わされた事例

日本の大手機械メーカーは2016年、中国経済の減速を受けて広東省広州市の工場売却を発表しました。従業員は売却先の中国企業に引き継ぐ予定でしたが、現地労働者は「大企業だから高額な補償金が支払われるはず」と考え、一斉にストライキを実施しました。

その結果、企業側は本来支払う必要のない補償金を、職場復帰を条件に1人あたり最大1,000元(約1万6,000円)支払うことで事態を収束させることになりました。

この事例は、日本企業が中国市場で直面しやすい文化の違い・商習慣のギャップを象徴しています。日本の常識では不要と考えられる補償も、中国では労働者の期待や慣習として強く根付いており、企業は想定外のコストを負担させられるリスクがあります。

中国進出を検討する企業にとって、労働文化や交渉スタイルを十分に理解しないまま事業展開すると、思わぬトラブルに発展しやすいことを示す典型的な失敗例です。

何がダメだったの?

3c調査

日本でヒットした製品だからといって、そのまま中国に持ち込めば売れるわけではありません。

多くの日本企業が中国進出で失敗する原因のひとつは、十分な市場調査を行わずに進出してしまうことです。

具体的には、中国市場での顧客(Customer)の需要、競合(Competitor)のシェア、自社(Company)の強みや他社の満たしていないニーズを分析する3C調査を怠るケースが多く見られます。この準備不足は、進出をギャンブルにしてしまうリスクがあります。

さらに、中国での成功には、中国人消費者の文化・行動習慣を理解することも不可欠です。

たとえば、ブランド名が中国語で読めないと認知されにくくなるため、資生堂なら「资生堂」、ロレアルなら「欧莱雅」といった形で、中国語表記に対応する必要があります。言語や表記を含む現地化を怠ると、どんなに商品力が高くても消費者に届かず、失敗に繋がります。

要するに、多くの日本企業が中国進出で失敗するのは、市場調査不足と現地消費者理解の欠如が主な原因です。成功するには、3C分析を徹底し、中国市場に適応したブランド戦略を練ることが不可欠と言えます。

まとめ

中国市場に進出する日本企業が成功するためには、単に製品力だけでなく、事前準備・現地理解・デジタル戦略の徹底が不可欠です。

過去の失敗事例を見ても、準備不足や現地事情の理解不足が原因で、多くの企業が損失を被っています。

中国進出成功のための重要ポイント

- 徹底した市場調査(3C分析)

- 顧客ニーズ、競合状況、自社の強みを把握

- 日本でヒットした商品も、そのままでは中国で売れない

- 文化・商習慣への適応

- 中国人消費者はブランド名を中国語で認識

- 労働習慣や現地パートナーとの関係性に注意

- リスク分析と対応策

- 法規制、貿易手続き、外部環境の変化(例:米中貿易摩擦)に対応

- 合弁企業では権利や出資条件の確認が必須

- デジタル戦略とローカライゼーション

- WeChat、Douyin、Xiaohongshuなど現地SNSの活用

- 単なる翻訳ではなく、文化・トレンドに合わせた深い現地化

- 信頼できるパートナーの構築

- 現地代理店、物流業者、合弁相手などとの関係構築が事業安定の鍵

成功にはSNS活用が最重要

中国では消費者がSNSで製品情報を収集し、購入判断に直結します。

面白さだけを追求した拡散動画ではなく、「なぜ買うべきか」「誰が作っているか」「安全性はどうか」といった具体情報を盛り込むSNS戦略が、売上拡大に直結します。

中国市場でのマネタイズ(売上獲得)を最も効率的に実現する手段として、snsは今最も重要な戦略と言えます。

コメント