中国ビジネスの現状とは?

中国ビジネスの現状は、外資系企業の進出が引き続き活発で、政府も市場開放を進めています。通信や医療など規制が厳しかった分野でも外資参入がしやすくなり、データ移転のルールも簡素化され、デジタル分野のビジネス展開がスムーズになりました。

さらに政府調達の透明性が高まり、外資への不利な扱いが是正されつつあります。これらの動きにより、中国市場は今後も海外企業にとって成長機会の大きい魅力的なビジネス環境となっています。

日本企業が苦手とする中国進出

日本企業の課題

米中対立が激化する中で、中国は友好国との連携を強めつつ、先進技術の導入やサプライチェーン(原材料の調達から製造、流通、販売までの一連のつながり)の国内化を進めています。

そのため中国政府は外資系企業に対してR&D(研究開発)拠点を作れば税制優遇を与えるというメリットを与えています。しかし、その代わりに技術流出のリスクが常に存在するのです。

特に「データ安全法」により技術やデータを国外へ持ち出せない可能性が高まり、人材の引き抜きによる知財流出も課題です。さらに、中国の技術力が高まれば外資排除の動きが強まり、日本企業が撤退を迫られるリスクもあります。

そのため日本企業は、中国進出に際して

・技術保護

・人材流出対策

・撤退リスクへの備え

を戦略に組み込むことが不可欠です。

日本企業が中国進出を成功させる方法

中国進出を考える日本企業にとって大きな課題は

・技術流出

・人材流出

・データ規制

の3点です。まず製造拠点を設置する場合は、いずれ技術が外部に流出する前提で考え、TSMCのように最新ではなく一世代前の技術を導入することが効果的です。

これにより需要を取り込みつつ、自社の競争優位を守ることができます。

次に人材流出対策としては、競業避止義務を人事規程に盛り込むことが重要です。

一定期間、競合他社への転職や競合企業の設立を禁止することで、保有技術が古くなるまで知財を守ることができます。

さらに「データ安全法」については詳細な管理ルールが未確定のため、今後の政策発表を注視し、柔軟に対応できる体制を整える必要があります。

こうしたリスクを踏まえたうえで進出戦略を設計するには、中国の制度や商習慣に詳しい専門コンサルティング会社を活用することが成功の近道です。

日本企業が中国進出脱退を余儀なくされる4つの理由

中国政治・安全保障リスクの拡大

近年、多くの日本企業が中国事業の再評価を進めています。その背景には、

「地政学リスクの高まり」

が大きく影響しています。

米中対立や経済のデカップリングにより、貿易摩擦や技術覇権争い、経済分断の動きが強まり、企業のサプライチェーンや事業継続に直接的な影響を及ぼしています。さらに台湾情勢など地域の緊張も、安定的な事業運営にとって大きなリスクとなります。

実際、企業が中国事業を縮小・撤退する理由のトップには「米中対立」が挙げられ、生産移管の理由としても44%の企業が指摘しています。

つまり

・経済合理性

・事業の安定性

・安全保障

これらのレジリエンスが最重要課題として浮上しているのです。こうした状況が、日本企業を「脱中国」へと向かわせる主要な要因となっています。

中国市場の景気低迷

中国市場では、人件費がASEAN主要国より約3割高く、エネルギー価格の上昇も加わって労働集約型産業にはコスト負担が大きくなっています。

また、中国経済の成長鈍化や国内需要の伸び悩み、不動産市場の低迷により、経済環境は厳しさを増しています。さらに、技術力を高めた現地企業との競争が激化しており、日系企業の約8割が地場企業を最大の競合と認識し、4割以上が市場シェアの縮小を経験しています。

こうした状況により、かつての「低コスト・高成長」の魅力は薄れ、経済合理性の観点からも中国進出戦略の見直しが求められています。

中国市場を含むサプライチェーンの多様化

コロナ禍や国際情勢の変化で、特定国に依存したサプライチェーンの脆弱性が明らかになりました。

これを受け、日本企業では「チャイナ・プラスワン」戦略が加速しており、生産・調達拠点を中国以外に分散する動きが進んでいます。

具体的には、日本企業の約25%が中国からの生産移管を検討・実施中で、移管先としてはASEAN諸国(ベトナム、タイなど)、日本国内、インドなどが挙げられます。特にアパレルやエレクトロニクス業界では、実際に生産拠点を分散する動きが活発化しています。

中国市場における制度・規制の変動リスク

中国では予期せぬ政策変更や規制の不透明性が高く、日本企業が中国からの生産移管を検討する理由のトップ(65%)となっています

許認可手続きの複雑化やコンプライアンスコストの増加に加え、外資より現地企業が優遇される可能性も懸念されます。

こうした予測困難な規制環境は、経済・地政学リスクと相まって投資判断を慎重にさせ、日本企業に中国事業の距離感を見直す必要性を促しています。

日本企業が取るべき中国市場攻略の方向性

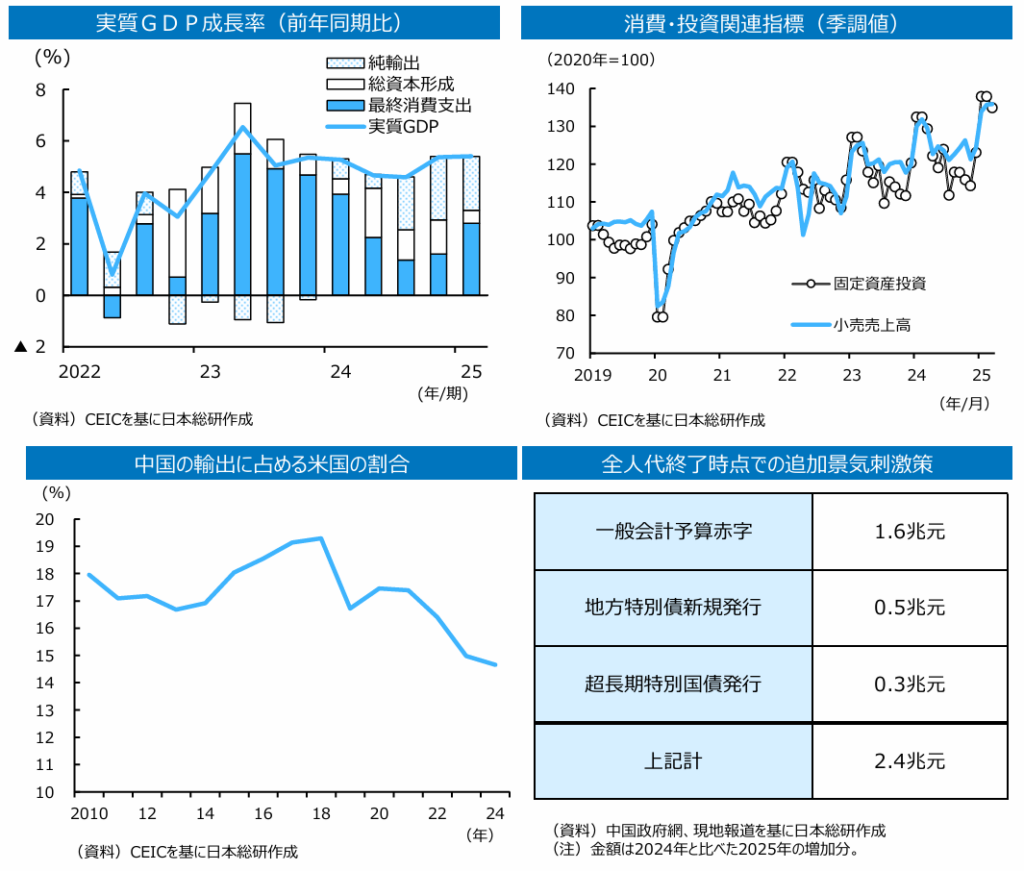

日本総研による中国経済展望(2025年5月)では、1~3月期のGDPが5.4%と回復基調だったにもかかわらず、米国の急激な追加関税により輸出・輸入が縮小し、対中直接投資も低迷しています。

こうした状況下で、日本企業が中国市場で成果を得るには、

・内需重視の戦略

・リスク分散

・柔軟な現地適応

が不可欠です。

例えば、

・政府の消費喚起策を活用した製品展開

・輸出依存から内需中心への軸足移動

・現地人材活用や政策変化への俊敏な対応力

これらが、今後の市場攻略の鍵となるでしょう。

日本企業が今後行うべき3つの戦略

大規模撤退せず慎重に!中国進出の戦略的最適化

2025年以降も、多くの日本企業は中国市場からの即時撤退ではなく、現状維持とリスク管理を優先した慎重な戦略的調整を進めると見られています。

具体的には、

・残存事業のコスト削減や生産性向上などの効率化

・サプライチェーンの多様化(「チャイナ・プラスワン」によるASEAN、インド、日本国内への分散)

・中国への大規模投資の抑制

これらが中心です。このため、劇的な撤退ラッシュは起こらず、個別企業による段階的・選択的な事業縮小や移管、多様化が静かに進む可能性が高いと考えられます。

中国進出企業のセクター別・規模別戦略のポイント

中国進出企業の戦略は、セクターや企業特性に応じて多様化しています。

製造業、特に輸出型企業は生産移管や縮小傾向が強まる一方、国内市場向けの消費財・サービス企業は市場アクセスの維持や拡大を目指しています。

ハイテク分野では新たなビジネスチャンスを模索する動きも見られます。企業規模別では、大手企業はリスク分散投資の余力がありますが、中小企業は判断がより困難です。また、中国を生産拠点とするか、市場やR&D拠点とするかによって戦略は異なります。

このように、各企業に最適化された個別戦略が主流となっています。

中国市場での戦略の見直しと俊敏性(アジリティ)の重要性

中国市場では、経済動向や米中関係、台湾情勢、政策変化など不確定要素が多く、流動的な環境が続いています。

そのため、企業は一度決めた戦略に固執せず、最新情報を収集・分析しながら柔軟に戦略を見直すアジリティ(俊敏性)が不可欠です。

短期的な利益だけでなく、中長期的なリスクと機会を冷静に評価し、必要に応じて外部専門家の支援を活用することも重要です。

まとめ「中国進出が難しい理由とその解決策」

中国市場は成長機会が大きい一方で、進出にはさまざまな課題があります。

まず、中国経済の成長鈍化や人件費・エネルギーコストの上昇、中国企業との競争激化により、かつての「低コスト・高成長」の魅力は薄れつつあります。また、地政学リスクの高まりや政策・規制の不透明性により、予期せぬ法規制変更や外資優遇の不確実性が投資判断を難しくしています。

さらに、コロナ禍や国際情勢の影響でサプライチェーンの脆弱性が露呈し、多くの企業が「チャイナ・プラスワン」戦略による生産・調達拠点の多様化を検討しています。

こうした課題を克服するためには、段階的かつ戦略的な調整が重要です。

具体的には、

・残存事業の効率化やコスト削減

・サプライチェーンの多様化

・慎重な新規投資

・中国の規制やビジネス環境に精通した専門家の活用

これらが有効です。

これにより、日本企業はリスクを抑えつつ中国市場の成長機会を最大限に活かすことが可能となります。

コメント